環境学習をとりまく国際的な動き

国際的には、1972年の国連環境会議(ストックホルム会議)において、

「いまや我々は世界中で、環境への影響に一層の思慮深い注意を払いながら、行動をしなければならない。無知、無関心であるならば、我々は、我々の生命と福祉が依存する地球上の環境に対し、重大かつ取り返しのつかない害を与えることになる。」という認識から、すべてのレベルでの環境への責任や行動が必要なことが宣言されました。

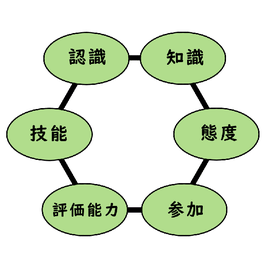

1975年のベオグラード憲章では、環境教育に対する目標を

「環境とそれに関連する諸問題に気づき、関心を持つとともに、現在の問題解決と新しい問題の未然防止にむけて、個人および集団で活動するための知識、技能、態度、意欲、実行力を身につけた人々を世界中で実行育成すること」とし、認識(Awareness)、知識(Knowledge)、技能(Skills)、態度(Attitude)、評価能力(Evaluation ability)、参加(Participation)という6つの目的があげられました。

1992年の国連環境開発会議(地球サミット)で「持続可能な開発」の実現に向け、「リオ宣言」「気候変動枠組条約」「生物多様性条約」「森林原則声明」「アジェンダ21」が採択されました。これにより、「持続可能な開発」という概念が広く知られるとともに、気候変動や生物多様性という地球規模の危機があきらかにされました。また、環境の問題は、それ単体でなく、格差減少、貧困の撲滅、市民参加、女性参画、自然災害の支援、先住民の尊重、紛争解決といった問題と関係していると認識されました。

文部科学HPより引用

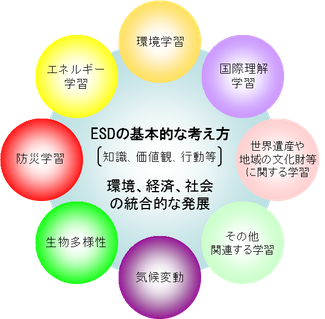

2002年の 持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグサミット)で日本政府およびNGOが 「持続可能な開発のための教育」(ESD) を提唱し、2002年の国連総会本会議で2005年から2014年までの10年間を 「国連持続可能な開発のための教育の10年」 とする決議が採択されました。

ESDでは、次の2つの観点が必要とされ

- 人格の発達や、自律心、判断力、責任感などの人間性を育むこと

- 他人との関係性、社会との関係性、自然環境との関係性を認識し、「関わり」、「つながり」を尊重できる個人を育むこと

関連する様々な分野を「持続可能な社会の構築」の観点からつなげ総合的に取り組むことが重要とされました。

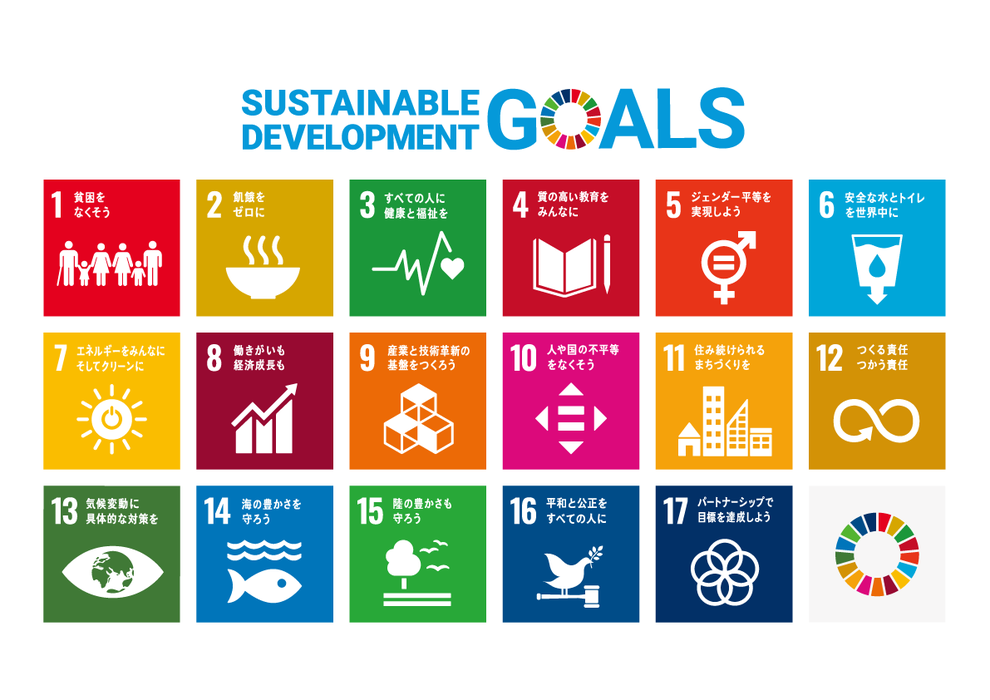

2015年に国連で開かれたサミットでは、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択され、

SDGs「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」が2016年から2030年までの世界共通の目標として設定されました。

SDGsでは、環境も含めて、アイコンにある17の目標が設定され、行政機関、教育機関、企業、NPOなどで様々な取り組みが行われています。